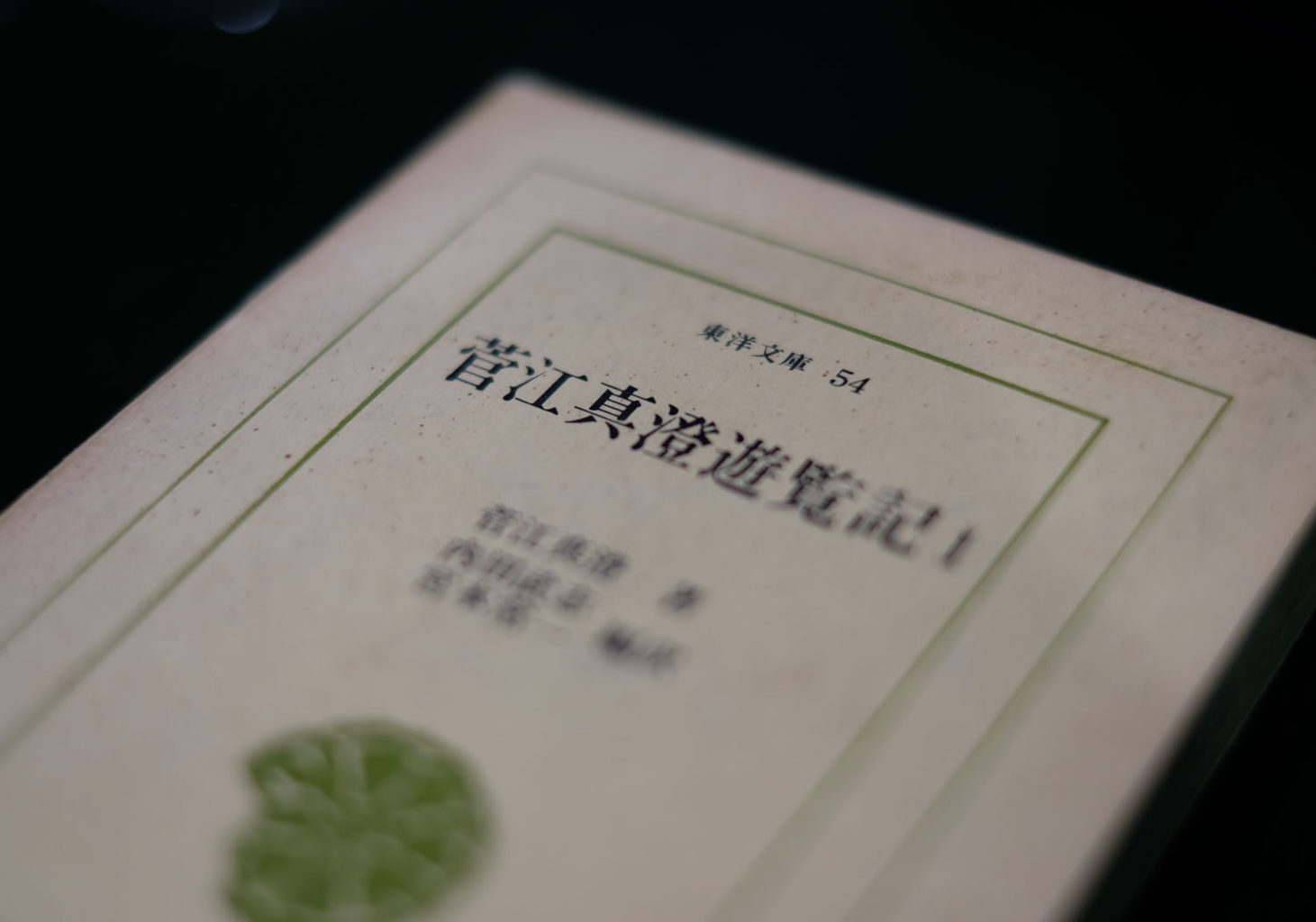

話は妙なところから始まりますが、江戸時代の旅人、菅江真澄は「伊那の中路」の中で

『(七月)九日、三溝隆喜に誘われ、二子というところに行く。(中略)

かしわぎ坂という坂がある。嫁入りの女はこの坂を越えることを忌んで、ほかの道を通るという。どんなわけだろうか。雨が降り出したので、大きな木の下で休もうとして、

神の在すかげにやどらん柏木の葉もりのあめによしぬるるとも 』

と書いています。

東北への旅の途中、約1年間、今の長野県塩尻市の本洗馬に滞在していたころの日記です。

さて、嫁入りの女が通るのを忌んで通らなかったという「かしわぎ坂」に何があるのかというと、それがあるから通らなかったのかはわかりませんが、古墳があるのです。

坂の途中に鳥居が立っていて、鳥居をくぐって奥に進むと、石室の材料だったのであろう大きな石がゴロゴロしています。

この石のうちの一つが、「かろと石」「寶石」と言って雨乞いの神霊の宿る石との言い伝えがあるそうです。

この石を、数メートル下方に今も石碑の立っている「山の神」まで転がすと、雨が降る、という言い伝えのようです。

そういえば、このあたりから少し離れた塩尻市の小野というところは私の父の実家のあるところですが、この小野というところでは、そこにある小野神社に武田勝頼が戦勝祈願のため鋳造・寄進した梵鐘を、村の裏山である霧訪山(きりとうやま)の頂上へ運び、そこで鐘を鳴らして雨乞いをしたそうです。その帰りに、山の斜面をごろごろ転がして梵鐘をおろしたので、梵鐘の表面がすり減って、今では表面に刻まれた文字が読めないと聞いたことがあります。

雨乞い、転がす、という二つの事が何となく似てるなあと、今思いました。

さて、その雨乞いの石のあるかしわぎ坂に菅江真澄が通りかかったときに、ちょうど雨が降ってきて、和歌を一つしたためたとは、話がうますぎるようでもありますが、おかげで今そこを訪ねると、ああ、ここで詠んだんだなと感慨が一つ増える気がします。

この坂を上った先は、右手に松本空港、左手は広大な畑です。

このあたりを通ると、昭和2年生まれの祖母は「私が女学校の生徒だったころ(戦時中)は、学校へ行かずに皆でここらの開墾をやったもんだわ。その頃はここらは松林だった」

といつも言っていました。